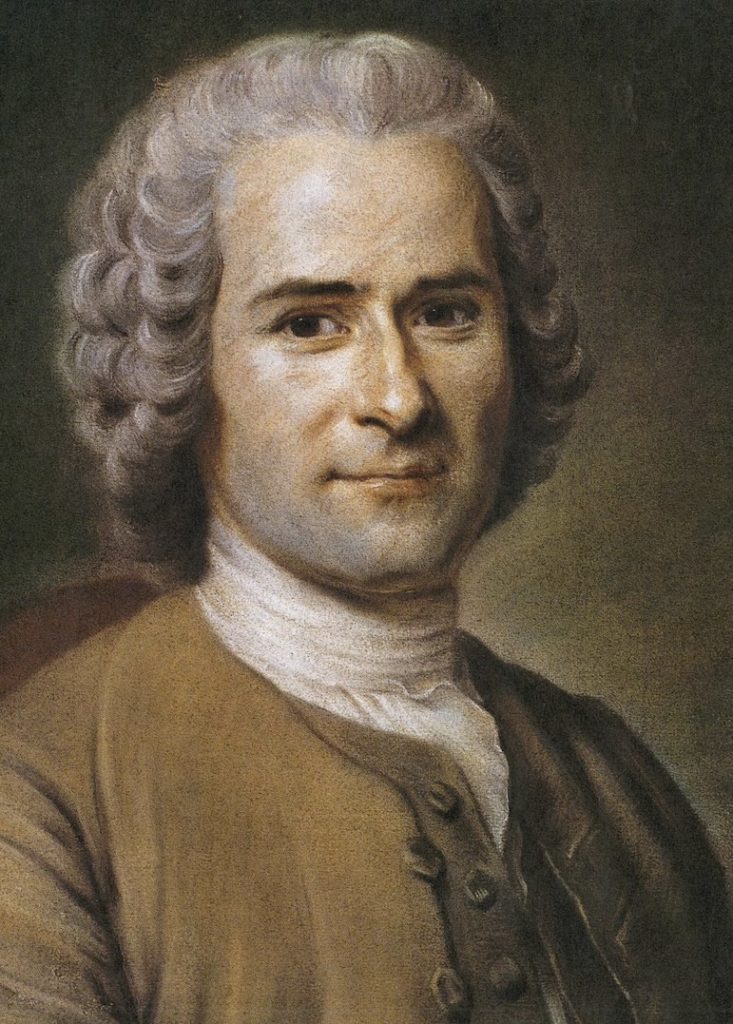

Jean-Jacques Rousseau ritratto da Maurice Quentin de La Tour nel 1750-1753. [Fonte Foto: Wikimedia Commons]

Jean-Jacques Rousseau, 1712. Scrivo o non scrivo?

Certo che un anniversario pieno come questo si riprodurrà, ma a meno di essere Matusalemme e di poter campare tre secoli, non ci sarò più per poter cogliere l’occasione persa. Il fatto è che senza motivazione sociologica, spesso i giornali non sprecano i loro spazi. Parlate di Rousseau, dunque! Adesso o mai più! Avete tempo al massimo fino al 31 dicembre del 2012, ammesso che vi accordino un po’ di elastico ritardo…

Altro ostacolo: gli Svizzeri sono plurilingui o dovrebbero esserlo perciò, viaggiando da un cantone all’altro solo durante l’estate vacanziera, chissà quanti articoli avranno già letto su Rousseau, i Ticinesi, sfogliando riviste e quotidiani, quante locandine affisse avranno intravisto e quante trasmissioni radio televisive avranno ascoltato o guardato!

Ma chi ha rievocato quella sua famigerata sculacciata? Nessuno credo. Peccato! Perché proprio di recente, la sculacciata rifà capolino nei discorsi dei genitori, un po’ meno in quelli dei pedagoghi, soprattutto se senza prole, dopo quasi un secolo di generale ossequio al deretano delle piccole pesti (o minusculi tyranni, così diceva il mio professore di storia antica, T.Zawadzki, parlando dei miei figli), rispettate fin dal loro primo vagito, iperprotette dai diritti sanciti in un lontano 1924 (ma va! solo 100 anni fa!) e ancor di più dalla pedagogia degli anni Ottanta.

Ripercorrendo a zonzo il XX secolo, incontriamo l’angelico Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry, che con tutta la sua ingenua dolcezza impartisce fior di lezioncine agli adulti di un secolo da un po’ alla deriva. E a ragione, a parer mio.

Più indietro nel tempo, ci imbattiamo nella Recherche di Marcel Proust, dove il suo alter ego bambino anela invece ogni sera al bacio materno della buonanotte (fior di baci, a dire il vero!). Bacio che risulta una vera quotidiana tortura per i suoi genitori ma forse anche per sé stesso e che una buona sculacciata avrebbe forse alleviato a gran beneficio per entrambe le parti (dico “forse”).

Più in su ancora nei secoli, eccolo lì Jean-Jacques Rousseau.

– Una sculacciata nel Contrat Social? Chiederete, e sorpresi:

– Impossibile se non irrispettoso!

Certo, il binomio inaggirabile anche per chi non ha mai letto una riga dei testi rousseauiani è “Rousseau illuminista” o “Jean-Jacques Rousseau – Contrat social”.

– Pardon! Rousseau per me è soprattutto altro… segretario, copista di spartiti, pedagogo, memorialista, drammaturgo, romanziere e amante della montagna… svizzera. La sua opera, oltre a manifestare una poliedricità di carattere e d’impegno sociale, è scrittura di una vita, della sua vita, di un’epoca che attraversa la sua vita e viceversa. Rousseau è un bambino abbandonato, un padre che abbandona, un amante di dame e il marito di una lavandaia, un uomo della scena politica del mondo e un raccoglitore di fiori e piante, chino su un fazzoletto di terra immersa nel silenzio che si intreccia al dialogo della natura. Rousseau è riflessione teorica e, contemporaneamente, vissuto di un’epoca ben precisa.

Fotografia di Giorgio Conrad, Napoli, 1880. [Fonte foto: Kiefer Auktionen – Wikimedia Commons]

È nelle sue Confessioni che troviamo l’episodio che mi/ci interessa. Dico “episodio” perché il termine “sculacciata” non si trova nell’opera. Infatti, anche nel lessico risalta la personalità multipla di Jean-Jacques: spudorato nel raccontare fatti intimi ma nel contempo pudìco nell’uso del linguaggio che, quando si appresta a togliere i veli, si avviluppa stilisticamente.

Eccovi il brano. Sono tentata di trascriverlo in francese (per valorizzare il plurilinguismo degli Svizzeri, che diamine!), ma non cedo alla tentazione:

Come nutriva per noi l’affetto di una madre, la signorina Lambercier ne esercitava anche l’autorità, che la spingeva talvolta fino al punto di infliggerci il castigo che si dà ai bambini, quando l’avevamo meritato. Per molto tempo si limitò alla minaccia, e questa minaccia di un castigo per me del tutto nuovo mi spaventava moltissimo; ma poi che l’ebbi subìto, lo trovai meno terribile, in realtà, di quanto me l’ero aspettato, e ancora più strano è come quel castigo mi affezionasse anche più a colei che me l’aveva inflitto. Occorreva veramente tutta la schiettezza di questo affetto e tutta la mia naturale dolcezza, per impedirmi di cercare di meritarmi nuovamente un trattamento del genere: perché avevo trovato nel dolore, nella vergogna stessa, una mescolanza di sensualità che mi aveva lasciato più desiderio che timore di subirlo una volta ancora dalla stessa mano (…) Chi crederebbe che quel castigo da bambino, ricevuto a otto anni per mano d’una donna di trenta, abbia potuto determinare i miei gusti, i miei desideri, le mie passioni, la mia personalità per il resto della vita, e precisamente nel senso opposto a quello che sarebbe dovuto derivarne naturalmente? (Rousseau, Le Confessioni, Ed. Garzanti, Milano, 1976, pp. 15-16)

– Ora, vediamo come conclude! vi state dicendo maliziosamente. Ebbene, nel bene e nel male, Rousseau adulto carica “quel gesto” di un valore determinante, per la sua stessa vita beninteso e, attraverso la sua opera, per quella di molti dopo di lui. Non potete negarlo… Merci, Mademoiselle Lambercier!

Grazia Bernasconi-Romano