Alessandro Serra, “Frame”, 2019

Lo spettro dell’oblomovismo – l’indolente spirito dell’anti-eroe pietroburghese che abbiamo rintracciato come prima vittima dell’effetto cocooning – ha attecchito, come normale che sia, nella Prospettiva Nevskij, per poi diffondersi tra i Boulevard di Parigi, dal rabbioso uomo del sottosuolo di Fëdor Dostoevskij (Memorie da una topaia, 1864) all’innocuo sonnambulo di Georges Perec (Un uomo che dorme, 1967). Uno spirito, ora passivo al limite della letargia, ora attivo sino all’esaurimento, che si è annidato nei più angusti sottotetti e nelle più buie stamberghe delle grandi città, e che è pure penetrato nel regno sotterraneo dell’infaticabile esserino ideato da Franz Kafka, che lavora senza sosta alla costruzione della sua prigione (La tana, 1923). Mondi sotterranei e paralleli che dialogano tra loro, parlando dell’oggi.

Ben prima della pandemia e dei lockdown, troviamo in letteratura dei cocooner anzitempo, personaggi che si autorecludono per sfuggire alla realtà esterna. Il primo discendente di Oblomov è l’anonimo uomo del sottosuolo, suo coetaneo e concittadino, nato dalla penna di Dostoevskij. Poco più che ventenne si isola dalla società, stabilendosi nel suo «angolo», il misero scantinato di Pietroburgo in cui vivacchia, avvolto in una «vastagliuccia lacera, miserabile, ripugnante». In lotta con il mondo e con sé stesso, in bilico tra manie di grandezza e punte di autocommiserazione, trasforma la sua solitudine in orgogliosa autoemarginazione. Un uomo malato, maligno e nient’affatto attraente, come si definisce, che esce dalla sua tana solo per coltivare, più che per sfogare, la sua frustrazione. «Io ero una mosca al cospetto di tutto quel mondo, una mosca ripugnante, inutile, più intelligente, più evoluta, più nobile, e tuttavia una mosca che cedeva senza posa il passo, da tutti umiliata e offesa», dirà passeggiando per la Prospettiva Nevskij, dove cercherà uno scontro con un nemico d’infanzia. Non tanto per un senso di rivalsa, quanto, al contrario, per cercare l’ennesima umiliazione, ravvivare il suo disprezzo e ritornare così nel suo «fetido sottosuolo», da cui scruta il mondo attraverso una «fessura». «Il mio alloggio era il mio rifugio, il mio guscio, la mia custodia, nella quale mi celavo all’umanità tutta» ammetterà, sconfessando solo alla fine delle sue Memorie la sua lode all’inerzia e condannando coloro che provano ripugnanza per la «vita viva».

Giungiamo così a quello che Pietro Citati definì «il più grandioso tentativo di claustrazione che sia mai stato compiuto in letteratura», La tana di Kafka, con protagonista un laborioso e sconosciuto animaletto che si aggira nelle tenebre del sottosuolo. «Ho voglia di congedarmi da tutto, di discendere nella tana e di non tornare su mai più», afferma in principio, poi è tentato di riprendere la vecchia vita di vagabondo costellata di pericoli, e infine si convince che una simile decisione sarebbe una pazzia, «provocata soltanto dalla vita troppo lunga nell’assurda libertà». «Io e la tana ci apparteniamo», «niente ci può dividere a lungo», ammette, ed è per questo che non la abbandonerà mai. (Come Oblomov, che all’amico che lo accusa di vivere «l’esistenza di una talpa che dorme nella sua tana» e lo esorta ad uscire «da questo buco, da questo pantano, alla luce, all’aria aperta» risponde: «io sono radicato a questo buco: se cerchi di strapparmi di qui, mi uccidi»). Lungi dal godere della pace del suo rifugio, l’animale vaga in preda all’angoscia, spostando le provviste da una piazzola all’altra, progettando nuovi cunicoli, interrogandosi sulla solidità della sua roccaforte e sulla sensatezza di una vita reclusa, e infine, cercando un nemico, reale o immaginario che sia. «Lassù non ci sono cambiamenti, si sta in pace; qui invece ogni attimo sconvolge chi origlia», dirà dopo l’ennesima ricerca dell’invasore, quel «sibilo» di cui non trova l’origine e che lo ossessiona. Chissà se a furia di scavare cunicoli per stanarlo (il racconto è incompiuto) il suo sicuro rifugio non l’abbia inghiottito.

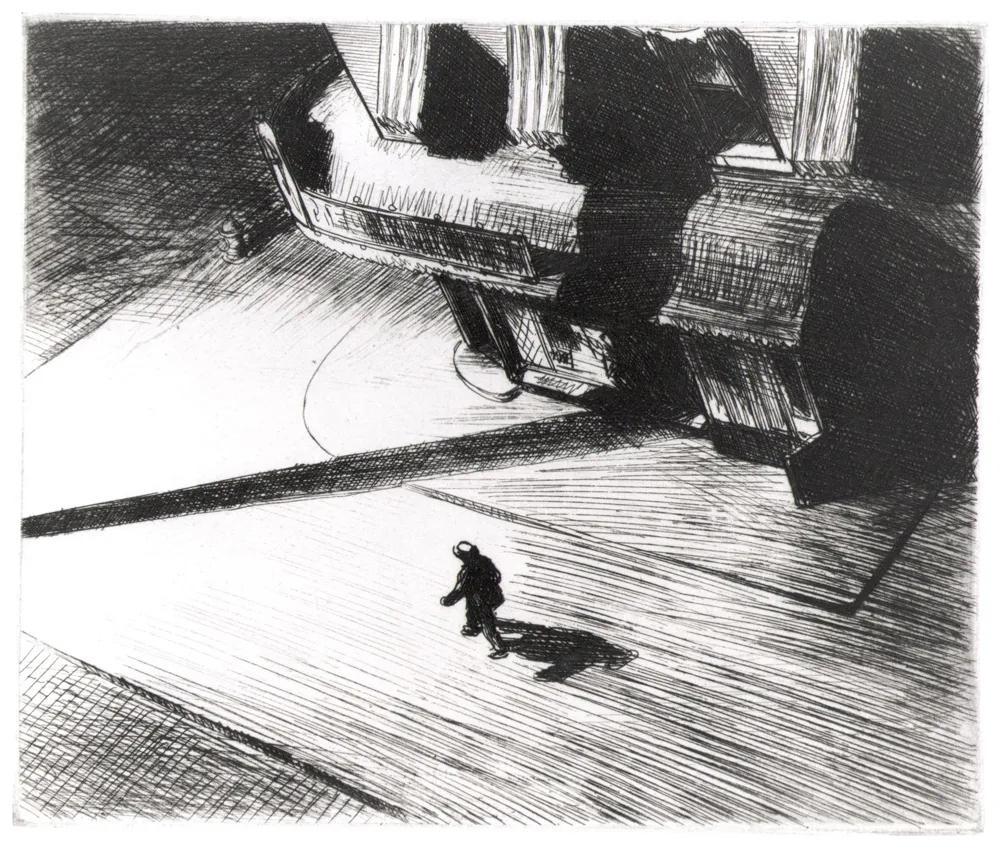

Edward Hopper, Night Shadows, 1921

Se le sorti del piccolo predatore sono incerte, non lo è quella dell’ultimo emarginato, Un uomo che dorme di Perec, un giovane senza nome ritiratosi in un claustrofobico «pertugio nel sottotetto». In questa stanza che è per lui «il centro del mondo», con indosso i soli pantaloni del pigiama, non può far altro che ascoltare la vita, che al di là delle sue mura, continua: «i rumori del vicino, i suoi raschiamenti di gola, i cassetti che apre e chiude, i suoi accessi di tosse, il sibilo del suo bollitore». Uscirà solo per vagare tra i Boulevard parigini, come «un topo di laboratorio dimenticato nel labirinto da un ricercatore sbadato», facendosi trasportare dalla folla e osservando i suoi simili: i «mostri rintanati nelle loro stanze di servizio sotto i tetti» e i «mostri in pantofole che strascicano i piedi» per la città. Vagare e dormire, andare a zonzo a rintanare, a questo si riduce la vita del sonnambulo, un tedioso ciclo infinito, una storia che finisce come era iniziata. Così ritorna ad ascoltare i rumori del vicino e questi i rumori di lui: «è come quel vecchio tasso che, nella sua tana mai protetta abbastanza, sente un rumore non troppo lontano che non riesce mai a localizzare veramente. […] Gli resta soltanto la forza di contare e ricontare senza posa il suo capitale, e di cambiargli in ogni momento nascondiglio». Ecco allora svelato l’unico dubbio che muoveva il dormiente, reduce di una vita «rallentata, vegetale, azzerata», simile a quella del topo da laboratorio, ma con un’unica e sostanziale differenza: «finto prigioniero, la porta era aperta». Quell’andirivieni dal labirinto da sé stesso fabbricato non ha portato a nulla: «non hai imparato niente, tranne che la solitudine e l’indifferenza non insegna niente: era un’impostura, una fascinosa e ingannevole illusione».

Non è forse un’illusione e un fragile nido di pace quello che lo stile e per così dire la narrazione cocooning promette? Nel sottosuolo delle nostre tane tecnologiche in cui ci confiniamo, guardando il mondo dalle nostre finestre digitali, continuiamo a tessere elogi alla vita larvale: lodando l’attivismo paralizzante che invalsa nelle nostre città, la ormai stucchevole retorica sulle gioie dei viaggi immaginari e virtuali, e le elettrizzanti avventure a chilometro zero. Giorno dopo giorno, attrezzando con le ultime tecnologie le nostre moderne caverne, e facendo delle nostre tane il centro del mondo, non ci stiamo forse scavando la fossa come le tre creature sotterranee?

Lucrezia Greppi